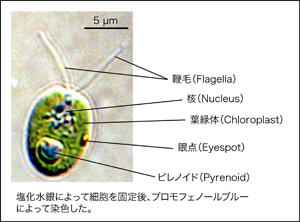

図-緑藻クラミドモナスの光学顕微鏡写真

1つの核と1つのカップ状の葉緑体を持つ。この写真では核の構造は明確でない。また2本の等長の鞭毛を持ち、平泳ぎのように動かして泳ぐ。葉緑体の中にはCO2固定酵素Rubiscoが凝集したピレノイドを持つ。

緑藻クラミドモナスとは

和名をコナミドリムシといいます。水田や土壌中に生息し光合成をすることから、緑の酵母(Green yeast)と呼ばれることもあります。これまで微生物界、植物界(緑藻)、動物界(鞭毛虫)に重複して分類されていましたが、今はゾウリムシなどと同じ原生生物に分類されています。クラミドモナスは性を持ち、雄株(mt-)と雌株(mt+)に分かれていますが、雌雄同型であり外見では区別がつきません。クラミドモナスは最初に葉緑体DNAが発見された生物でもあり、葉緑体・ミトコンドリア・核の3つのゲノムについてDNAの形質転換が可能です。また雌雄株の交配を介して四分子解析による遺伝学的解析が可能です。光合成、生殖、鞭毛に関する基礎研究だけでなく、バイオ燃料の生産を目指した応用研究までをカバーする、世界中で注目を浴びているモデル生物です。

クラミドモナスを用いた我々の研究について

我々の研究の中心テーマは、クラミドモナスが環境中のCO2濃度をどのように感知し(センシング)、下流の遺伝子に伝え(シグナル伝達)、どのような遺伝子群を発現誘導し(トランスリプトーム)、どのようにしてCO2を細胞内に濃縮するか(無機炭素輸送体)、などといったCO2濃縮機構に関するものです。これらについては右のカラムから個々の研究内容を参照してください。我々はこれまでにCO2濃縮機構の制御因子を世界で初めて明らかにし(2001年)、全ゲノム解読を報告しました(2007年)。これに加えて水素ガスや高度不飽和脂肪酸の生産を目指した代謝工学、次世代シーケンサーによるゲノムの発現情報解析、性決定機構の解明といった研究も進めています。

また我々の研究室ではクラミドモナスのゲノムライブラリー・EST・cDNAアレイを整備しており、これらの遺伝子リソースを用いて明らかになった多くの科学的知見が論文として発表されています。クラミドモナスについてさらに詳細な情報を知りたい方は、Scienceに掲載されたクラミドモナスのゲノム解読の論文や、日本語のレビュー記事を参照してください。

また我々の研究室ではクラミドモナスのゲノムライブラリー・EST・cDNAアレイを整備しており、これらの遺伝子リソースを用いて明らかになった多くの科学的知見が論文として発表されています。クラミドモナスについてさらに詳細な情報を知りたい方は、Scienceに掲載されたクラミドモナスのゲノム解読の論文や、日本語のレビュー記事を参照してください。

-

参考論文(クリックするとPDFファイルが開きます)

- Merchant et al. The Chlamydomonas genome reveals evolutionary insights into key animal and plant functions. Science 318:245-250 (2007)

- 福澤秀哉、久保雄昭、山野隆志 緑藻クラミドモナスのゲノムから植物と動物の機能を探る 蛋白質核酸酵素 53:1133-1143 (2008)

- 福澤秀哉、山野隆志 二酸化炭素による転写調節機構−緑藻クラミドモナスのCO2濃縮機構 蛋白質核酸酵素50:958-965 (2005)